Соловьёв, Сергей Михайлович (историк). Соловьёв, Сергей Михайлович (историк) Соловьев история древней руси

Читайте также

СОЛОВЬЕВ, СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1820–1879), русский историк. Родился 5 (17) мая 1820 в семье протоиерея, законоучителя (преподавателя закона Божия) и настоятеля Московского коммерческого училища. Учился в духовном училище, затем в 1-й Московской гимназии, где благодаря успехам в науках (любимыми предметами были история, русский язык и словесность) числился первым учеником. В этом качестве Соловьев был представлен и понравился попечителю Московского учебного округа графу С.Г.Строганову , взявшему его под свое покровительство.

Осенью 1838 по результатам выпускных экзаменов в гимназии Соловьев был зачислен на первое (историко-филологическое) отделение философского факультета Московского университета. Учился у профессоров М.Т.Каченовского, Д.Л.Крюкова, Т.Н.Грановского, А.И.Чивилева, С.П.Шевырева , занимавшего кафедру русской истории М.П.Погодина. В университете определилось стремление Соловьева к научной специализации по русской истории. Позднее Соловьев вспоминал в своих Записках , как на вопрос Погодина: «Чем вы особенно занимаетесь?» – он ответил: «Всем русским, русскою историей, русским языком, историей русской литературы».

По окончании университета Соловьев по предложению графа С.Г.Строганова выехал за границу в качестве домашнего учителя детей его брата. Вместе с семьей Строгановых в 1842–1844 посетил Австро-Венгрию, Германию, Францию, Бельгию, где имел возможность прослушать лекции тогдашних европейских знаменитостей – философа Шеллинга, географа Риттера, историков Неандера и Ранке в Берлине, Шлоссера в Гейдельберге, Ленормана и Мишле в Париже.

Известие о том, что Погодин подал в отставку, ускорило возвращение Соловьева в Москву. В январе 1845 он сдал магистерские (кандидатские) экзамены, а в октябре защитил магистерскую диссертацию Об отношениях Новгорода к великим князьям: историческое исследование . В ней, в отличие от славянофила Погодина, обособлявшего историю Древней Руси от западноевропейской и делившего ее на самостоятельные «варяжский» и «монгольский» периоды, диссертант сделал упор на внутренней связи исторического процесса, которая проявлялась в постепенном переходе славян от родовых отношений к национальному государству. Своеобразие отечественной истории Соловьев видел в том, что, в отличие от Западной Европы, переход от родового быта к государству на Руси происходил с опозданием. Эти идеи Соловьев через два года развил в своей докторской диссертации История отношений между русскими князьями Рюрикова дома (1847).

Передовую для своего времени историческую концепцию Соловьева восторженно встретили представители «западнического» буржуазно- либерального направления общественной мысли Т.Н.Грановский , К.Д.Кавелин и др. Они зачислили молодого ученого в ряды своих сторонников. В спорах о прошлом, настоящем и будущем России, которые будоражили русское общество в середине 19 в., исторические изыскания Соловьева объективно объясняли и оправдывали необходимость отмены крепостного права и буржуазно-демократических реформ.

Возглавив кафедру русской истории Московского университета в 27-летнем возрасте, Соловьев вскоре поставил перед собой неимоверно трудную задачу – создания нового фундаментального труда по истории России с древнейших времен по 18 в., который заменил бы собой устаревшую Историю государства Российского Н.М.Карамзина.

В соответствии с замыслом ученый начал перестраивать свои специальные лекционные курсы в университете, посвящая их ежегодно отдельным периодам истории России. Как сообщает Соловьев в своих Записках , с годами стимулирующую роль в подготовке томов начали играть и материальные соображения. Литературные гонорары стали необходимым дополнением к профессорскому жалованью.

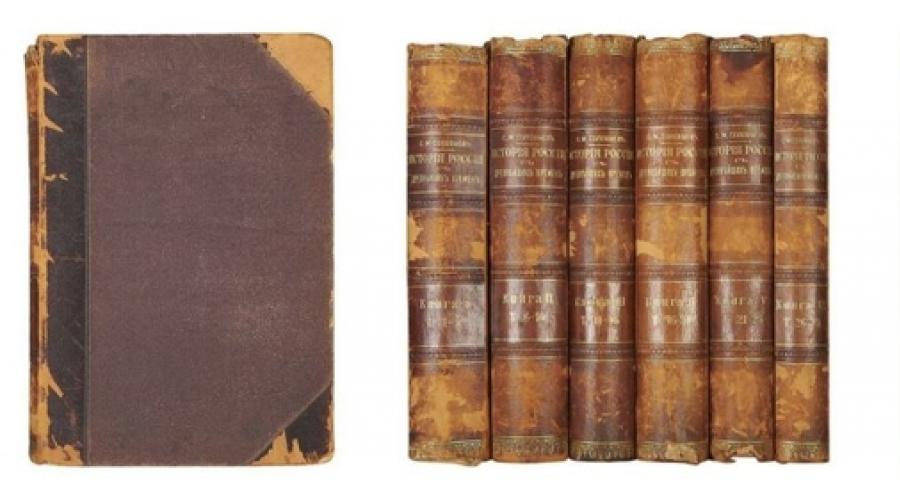

В начале 1851 Соловьев закончил первый том обобщающего труда, названного им История России с древнейших времен . С тех пор с беспримерной пунктуальностью ученый ежегодно выпускал очередной том. Только последний, 29-й том Соловьев не успел подготовить к изданию, и он вышел в свет в 1879, уже после его кончины.

История России – вершина научного творчества Соловьева, от начала и до конца плод самостоятельной научной работы автора, впервые поднявшего и изучившего новый обширный документальный материал. Главная идея этого сочинения – представление об истории России как едином, закономерно развивающемся прогрессивном процессе продвижения от родового строя к «правовому государству» и «европейской цивилизации». Центральное место в процессе исторического развития России Соловьев отводил возникновению политических структур, на основе которых, по его мнению, складывалось государство. В этом смысле он отстаивал те же взгляды, что и историки так называемой государственной школы – К.Д.Кавелин и Б.Н.Чичерин . Но в Истории России имелись и другие понятия. Так, среди условий развития Руси на первое место Соловьев ставил «природу страны», на второе – «быт племен, вошедших в новое общество», на третье – «состояние соседних народов и государств». С особенностями географии страны Соловьев связывал особенности зарождения русской государственности, борьбу «леса со степью», ход и направление колонизации русскими земель, взаимоотношения Руси с соседними народами. Первым в русской историографии Соловьев обосновал тезис об исторической обусловленности реформ Петра I, постепенном сближении России с Западной Европой. Тем самым ученый выступил против теорий славянофилов, согласно которым петровские реформы означали насильственный разрыв со «славными» традициями прошлого.

В последние годы жизни политические и исторические взгляды Соловьева претерпели определенную эволюцию – от умеренно либеральных к более консервативным. Ученый многое не одобрял ни в методах осуществления буржуазных реформ, ни в пореформенной действительности 1860–1870-х годов, которая далеко не во всем оправдала его ожидания. В своих Записках , написанных незадолго до кончины, Соловьев с горечью констатировал: «Преобразования производятся успешно Петрами Великими, но беда, если за них принимаются Людовики ХVI-ые или Александры II-ые». Эта эволюция нашла свое отражение в последних монографиях ученого История падения Польши (1863), Прогресс и религия (1868), Восточный вопрос 50 лет назад (1876), Император Александр Первый: Политика – Дипломатия (1877), в публичных лекциях о Петре Великом (1872). В этих трудах Соловьев осудил польское восстание 1863, оправдал внешнеполитическую линию России и ее венценосцев, все более отчетливо стал выступать за просвещенную (не конституционную) монархию и имперское величие России.

17 мая (н. ст.) 1820 года родился Сергей Михайлович Соловьёв, российский историк, один из основателей государственной школы в русской историографии.

Учеба

Сергей Михайлович происходил из семьи священника, преподавателя Московского коммерческого училища. По традиции России XIX века, согласно сословному происхождению, в 8 лет был записан в духовное училище, которое так и не окончил. До 13-летнего возраста отец обучал Соловьёва Закону Божьему и древним языкам. К этому же возрасту как минимум 12 раз Соловьёв прочитал «Историю государства Российского» Карамзина. В 1838 году будущий великий ученый с серебряной медалью окончил 1-ю Московскую гимназию. В бытность учебы гимназист попал под покровительство графа Строганова, бывшего попечителем Московского учебного округа. В том же, 1838, году Соловьёв поступил в на историко-филологическое отделение. Среди прекрасных историков, преподавателей Соловьёва, можно отметить М. П. Погодина и Т. Н. Грановского. Курс истории Средних веков, который читал последний, заставил Соловьёва прийти к выводу, что русскую историю необходимо изучать без отрыва от судеб других народностей.

Труд всей жизни

В качестве домашнего учителя с 1842 года Соловьёв путешествовал со Строгановыми по Европе. Там молодой ученый имел возможность посещать лекции выдающихся историков современности. В 1845 году, уже в России, Соловьёв защитил магистерскую диссертацию по теме «Об отношениях Новгорода к великим князьям», в 1847-м защитил докторскую диссертацию с работой на тему «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома». В 1851 году свет увидел первый из 29 томов «Истории России с древнейших времен» - главного труда жизни Соловьёва, принесшего ему известность в России и Европе. Главной идеей Соловьёва стало представление об истории России как о едином закономерном поступательном процессе развития от родового строя к «правовому государству» и «европейской цивилизации». Соловьёв указал на зависимость развития особенностей России от ее географического положения. Судьбой Соловьёву было уготовано стать профессором Московского университета, затем его ректором, академиком Петербургской академии наук, тайным советником, заслужить авторитет в царской семье, заниматься историей с сыновьями императора.

Примиритель

К моменту рождения Соловьёва как историка история Карамзина утратила в России былую животрепещущую актуальность. Требовалось не просто рассказать, но объяснить события прошлого. Частично это сделали славянофилы, выступившие с реакцией на старые идеи, олицетворенные Карамзиным. Соловьёв, не примкнувший ни к западникам, ни к славянофилам, бывший патриотом-государственником, стал примирителем между старыми и необходимыми новыми подходами в исторической науке. По мнению Соловьёва, государство - это естественный продукт народной жизни, то есть сам народ в его собственном развитии, поэтому отделять одно от другого не стоит. Таким образом, Соловьёв пришел к выводу, отличному от представлений Карамзина: - это не история правительства с органами власти, а история народной жизни в целом. От славянофилов ученого отличало то, что он не противопоставлял «государство» и «землю» и не ограничивался так называемым духом народа. По мнению Соловьёва, формирование и развитие и государственного, и общественного быта были одинаково необходимы.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Русскому историку, представляющему свой труд во второй половине XIX века, не нужно говорить читателям о значении, пользе истории отечественной; его обязанность предуведомить их только об основной мысли труда.

Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин, прежде чем выделить его из общей связи событий и подчинить внешнему влиянию – вот обязанность историка в настоящее время, как понимает ее автор предлагаемого труда.

Русская история открывается тем явлением, что несколько племен, не видя возможности выхода из родового, особного быта, призывают князя из чужого рода, призывают единую общую власть, которая соединяет роды в одно целое, дает им наряд, сосредоточивает силы северных племен, пользуется этими силами для сосредоточения остальных племен нынешней средней и южной России. Здесь главный вопрос для историка состоит в том, как определились отношения между призванным правительственным началом и призвавшими племенами, равно и теми, которые были подчинены впоследствии; как изменился быт этих племен вследствие влияния правительственного начала – непосредственно и посредством другого начала – дружины, и как, в свою очередь, быт племен действовал на определение отношений между правительственным началом и остальным народонаселением при установлении внутреннего порядка или наряда. Замечаем именно могущественное влияние этого быта, замечаем другие влияния, влияние греко-римское, которое проникает вследствие принятия христанства от Византии и обнаруживается преимущественно в области права. Но, кроме греков, новорожденная Русь находится в тесной связи, в беспрестанных сношениях с другим европейским народом – с норманнами: от них пришли первые князья, норманны составляли главным образом первоначальную дружину, беспрестанно являлись при дворе наших князей, как наемники участвовали почти во всех походах, – каково же было их влияние? Оказывается, что оно было незначительно. Норманны не были господствующим племенем, они только служили князьям туземных племен; многие служили только временно; те же, которые оставались в Руси навсегда, по своей численной незначительности быстро сливались с туземцами, тем более что в своем народном быте не находили препятствий к этому слиянию. Таким образом, при начале русского общества не может быть речи о господстве норманнов, о норманском периоде.

Выше замечено, что быт племен, быт родовой могущественно действовал при определении отношений между правительственным началом и остальным народонаселением. Этот быт долженствовал потерпеть изменения вследствие влияния новых начал, но оставался еще столько могущественным, что в свою очередь действовал на изменявшие его начала; и когда семья княжеская, семья Рюриковичей, стала многочисленна, то между членами ее начинают господствовать родовые отношения, тем более что род Рюрика, как род владетельный, не подчинялся влиянию никакого другого начала. Князья считают всю Русскую землю в общем, нераздельном владении целого рода своего, причем старший в роде, великий князь, сидит на старшем столе, другие родичи смотря по степени своего старшинства занимают другие столы, другие волости, более или менее значительные; связь между старшими и младшими членами рода чисто родовая, а не государственная; единство рода сохраняется тем, что когда умрет старший или великий князь, то достоинство его вместе с главным столом переходит не к старшему сыну его, но к старшему в целом роде княжеском; этот старший перемещается на главный стол, причем перемещаются и остальные родичи на те столы, которые теперь соответствуют их степени старшинства. Такие отношения в роде правителей, такой порядок преемства, такие переходы князей могущественно действуют на весь общественный быт древней Руси, на определение отношений правительственного начала к дружине и к остальному народонаселению, одним словом, находятся на первом плане, характеризуют время.

Начало перемены в означенном порядке вещей мы замечаем во второй половине XII века, когда Северная Русь выступает на сцену; замечаем здесь, на севере, новые начала, новые отношения, имеющие произвести новый порядок вещей, замечаем перемену в отношениях старшего князя к младшим, ослабление родовой связи между княжескими линиями, из которых каждая стремится увеличить свои силы на счет других линий и подчинить себе последние уже в государственном смысле. Таким образом, чрез ослабление родовой связи между княжескими линиями, чрез их отчуждение друг от друга и чрез видимое нарушение единства Русской земли приготовляется путь к ее собиранию, сосредоточению, сплочению частей около одного центра, под властию одного государя.

Первым следствием ослабления родовой связи между княжескими линиями, отчуждения их друг от друга было временное отделение Южной Руси от Северной, последовавшее по смерти Всеволода III. Не имея таких прочных основ государственного быта, какими обладала Северная Русь, Южная Русь после татарского нашествия подпала под власть князей литовских. Это обстоятельство не было гибельно для народности юго-западных русских областей, потому что литовские завоеватели приняли русскую веру, русский язык, все оставалось по-старому; но гибельно было для русской жизни на юго-западе соединение всех литовско-русских владений с Польшею вследствие восшествия на польский престол литовского князя Ягайла: с этих пор Юго-Западная Русь должна была вступить в бесплодную для своего народного развития борьбу с Польшею для сохранения своей народности, основою которой была вера; успех этой борьбы, возможность для Юго-Западной Руси сохранить свою народность условливались ходом дел в Северной Руси, ее самостоятельностью и могуществом.

Здесь новый порядок вещей утверждался неослабно. Вскоре по смерти Всеволода III, по отделении Южной Руси от Северной, явились и в последней татары, опустошили значительную ее часть, наложили дань на жителей, заставили князей брать от ханов ярлыки на княжение. Так как для нас предметом первой важности была смена старого порядка вещей новым, переход родовых княжеских отношений в государственные, отчего зависело единство, могущество Руси и перемена внутреннего порядка, и так как начала нового порядка вещей на севере мы замечаем прежде татар, то монгольские отношения должны быть важны для нас в той мере, в какой содействовали утверждению этого нового порядка вещей. Мы замечаем, что влияние татар не было здесь главным и решительным. Татары остались жить вдалеке, заботились только о сборе дани, нисколько не вмешиваясь во внутренние отношения, оставляя все как было, следовательно, оставляя на полной свободе действовать те новые отношения, какие начались на севере прежде них. Ярлык ханский не утверждал князя неприкосновенным на столе, он только обеспечивал волость его от татарского нашествий; в своих борьбах князья не обращали внимания на ярлыки; они знали, что всякий из них, кто свезет больше денег в Орду, получит ярлык преимущественно перед другим и войско на помощь. Независимо от татар обнаруживаются на севере явления, знаменующие новый порядок, – именно ослабление родовой связи, восстания сильнейших князей на слабейших мимо родовых прав, старание приобрести средства к усилению своего княжества на счет других. Татары в этой борьбе являются для князей только орудиями, следовательно, историк не имеет права с половины XIII века прерывать естественную нить событий – именно постепенный переход родовых княжеских отношений в государственные – и вставлять татарский период, выдвигать на первый план татар, татарские отношения, вследствие чего необходимо закрываются главные явления, главные причины этих явлений.

Борьба отдельных княжеств оканчивается на севере тем, что княжество Московское вследствие разных обстоятельств пересиливает все остальные, московские князья начинают собирать Русскую землю: постепенно подчиняют и потом присоединяют они к своему владению остальные княжества, постепенно в собственном роде их родовые отношения уступают место государственным, удельные князья теряют права свои одно за другим, пока, наконец, в завещании Иоанна IV удельный князь становится совершенно подданным великого князя, старшего брата, который носит уже титул царя. Это главное, основное явление – переход родовых отношений между князьями в государственные – условливает ряд других явлений, сильно отзывается в отношениях правительственного начала к дружине и остальному народонаселению; единство, соединение частей условливает силу, которою новое государство пользуется для того, чтобы победить татар и начать наступательное движение на Азию; с другой стороны, усиление Северной Руси вследствие нового порядка вещей условливает успешную борьбу ее с королевством Польским, постоянною целию которой становится соединение обеих половин Руси под одною державою; наконец, соединение частей, единовластие, окончание внутренней борьбы дает Московскому государству возможность войти в сношения с европейскими государствами, приготовлять себе место среди них.

В таком положении находилась Русь в конце XVI века, когда пресеклась Рюрикова династия. Начало XVII века ознаменовано страшными смутами, грозившими юному государству разрушением. Крамолами людей, питавших старинные притязания, нарушена была духовная и материальная связь областей с правительственным средоточием: части разрознились в противоположных стремлениях. Земля замутилась; своекорыстным стремлениям людей, хотевших воспользоваться таким положением дел для своих выгод, хотевших жить на счет государства, открылось свободное поприще. Несмотря, однако, на страшные удары, на множество врагов внутренних и внешних, государство спаслось; связь религиозная и связь гражданская были в нем так сильны, что, несмотря на отсутствие видимого сосредоточивающего начала, части соединились, государство было очищено от врагов внутренних и внешних, избран государь всею Землею. Так юное государство со славою выдержало тяжкое испытание, при котором ясно выказалась его крепость.

С новою династией начинается приготовление к тому порядку вещей, который знаменует государственную жизнь России среди европейских держав. При первых трех государях новой династии мы видим уже начало важнейших преобразований: является постоянное войско, обученное иностранному строю, приготовляется, следовательно, важнейшая перемена в судьбе древнего служивого сословия, так сильно отозвавшаяся в общественном строе; видим начатки кораблестроения; видим стремление установить нашу торговлю на новых началах; иностранцам даются привилегии для учреждения фабрик, заводов; внешние сношения начинают принимать другой характер; громко высказывается необходимость просвещения, заводятся училища; при дворе и в домах частных людей являются новые обычаи; определяются отношения церкви к государству. Преобразователь воспитывается уже в понятиях преобразования, вместе с обществом приготовляется он идти только далее по начертанному пути, докончить начатое, решить нерешенное. Так тесно связан в нашей истории XVII век с первою половиною XVIII, разделять их нельзя. Во второй половине XVIII века замечаем новое направление: заимствование плодов европейской цивилизации с исключительною целию материального благосостояния оказывается недостаточным, является потребность в духовном, нравственном просвещении, потребность вложить душу в приготовленное прежде тело, как выражались лучшие люди эпохи. Наконец, в наше время просвещение принесло свой необходимый плод – познание вообще привело к самопознанию.

Таков ход русской истории, такова связь главных явлений, в ней замечаемых.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Природа Русской государственной области и ее влияние на историю. – Равнинность страны. – Соседство ее с Среднею Азией. – Столкновение кочевников с оседлым народонаселением. – Периоды борьбы между ними. – Козаки. – Племена славянские и финские. – Славянская колонизация. – Значение рек на великой равнине. – Четыре главные части древней России. – Озерная область Новгородская. – Область Западной Двины. – Литва. – Область Днепра. – Область Верхней Волги. – Путь распространения русских владений. – Область Дона. – Влияние природы на характер народный.

Задолго до начала нашего летоисчисления знаменитый грек, которого зовут «отцом истории», посетил северные берега Черного моря; верным взглядом взглянул он на страну, на племена, в ней жившие, и записал в своей бессмертной книге, что племена эти ведут образ жизни, какой указала им природа страны. Прошло много веков, несколько раз племена сменялись одни другими, образовалось могущественное государство, но явление, замеченное Геродотом, остается по-прежнему в силе: ход событий постоянно подчиняется природным условиям.

Перед нами обширная равнина: на огромном расстоянии от Белого моря до Черного и от Балтийского до Каспийского путешественник не встретит никаких сколько-нибудь значительных возвышений, не заметит ни в чем резких переходов. Однообразие природных форм исключает областные привязанности, ведет народонаселение к однообразным занятиям; однообразность занятий производит однообразие в обычаях, нравах, верованиях; одинаковость нравов, обычаев и верований исключает враждебные столкновения; одинакие потребности указывают одинакие средства к их удовлетворению; и равнина, как бы ни была обширна, как бы ни было вначале разноплеменно ее население, рано или поздно станет областью одного государства: отсюда понятна обширность Русской государственной области, однообразие частей и крепкая связь между ними.

Великая равнина открыта на юго-востоке, соприкасается непосредственно с степями Средней Азии; толпы кочевых народов с незапамятных пор проходят в широкие ворота между Уральским хребтом и Каспийским морем и занимают привольные для них страны в низовьях Волги, Дона и Днепра; древняя история видит их здесь постоянно господствующими; Геродот свойствами страны объясняет причины этого господства, но тот же Геродот замечает, что берега Днепра по своему необыкновенному плодородию способны питать и земледельческое народонаселение; и вот предания говорят о народных движениях с Запада навстречу кочевым ордам; на берегах Днепра и его притоков, на востоке и западе, селятся племена земледельческие с характером европейским; они движутся все далее и далее на Восток, но кочевники не скоро уступят им свои привольные степи. Азия не перестает высылать хищные орды, которые хотят жить на счет оседлого народонаселения; ясно, что в истории последнего одним из главных явлений будет постоянная борьба с степными варварами. Периоды этой борьбы так обозначаются в русской истории: от половины IX века до сороковых годов XIII нет резкого перевеса ни на стороне кочевников, ни на стороне славянских племен, объединенных под именем Руси; печенеги, а за ними половцы наносят иногда сильные опустошения Приднепровью, но зато иногда и русские князья входят в глубь степей их, за Дон, и пленят их вежи. От сороковых годов XIII века до исхода XIV берут перевес азиатцы в лице монголов: с конца XIV века пересиливает Европа в лице России; северо-западная, европейская часть великой равнины начинает распространяться на счет юго-восточной, азиатской. Но природа страны условила еще другую борьбу для государства, кроме борьбы с кочевниками: когда государство граничит не с другим государством и не с морем, но соприкасается с степью, широкою и вместе привольною для житья, то для людей, которые по разным причинам не хотят оставаться в обществе или принуждены оставить его, открывается путь к выходу из государства и приятная будущность – свободная, разгульная жизнь в степи. Вследствие этого южные степные страны России по течению больших рек издавна населялись козацкими толпами, которые, с одной стороны, служили пограничною стражею для государства против кочевых хищников, а с другой, признавая только на словах зависимость от государства, нередко враждовали с ним, иногда были для него опаснее самих кочевых орд. Так Россия вследствие своего географического положения должна была вести борьбу с жителями степей, с кочевыми азиатскими народами и с козаками, пока не окрепла в своем государственном организме и не превратила степи в убежище для гражданственности.

Составляя восточную часть Европы, отличаясь климатом суровым, представляя на юго-востоке степь, населенную кочевыми племенами, сменявшими друг друга в постоянном стремлении из Азии, на северо-западе – страну, покрытую девственными лесами, наполненную реками, озерами, болотами, среди которых кое-где блуждали орды звероловов, великая равнина не могла получить скоро многочисленного народонаселения. Племена славянские раскинулись на огромных пространствах, по берегам больших рек; при движении с юга на север они должны были встретиться с племенами финскими, но о враждебных столкновениях между ними не сохранилось преданий: легко можно предположить, что племена не очень ссорились за землю, которой было так много, по которой можно было так просторно расселиться без обиды друг другу. В начале нашей истории мы видим, что славяне и финны действуют заодно; каким образом ославянились финские племена – меря, мурома, каким образом Двинская область получила русское народонаселение и стала владением Великого Новгорода? – все это произошло тихо, незаметно для истории, потому что здесь, собственно, было не завоевание одного народа другим, но мирное занятие земли, никому не принадлежащей. Распространение русских владений в Сибири, о котором можно иметь ясное понятие по дошедшим до нас памятникам, дает лучшее объяснение тому, как распространялись русские владения и по сю сторону Уральского хребта: здесь также могли иметь место стычки с туземцами, которые приходили иногда разорять новые поселения, отказывались платить ясак; но здесь один народ, государство не было завоевано другим народом, государством в том смысле, в каком обыкновенно принимается в истории завоевание, одним словом, и там и здесь преимущественно происходило население, колонизация страны. Что сказано о севере России, то может быть сказано и о других областях: мы видим с самого начала, что князья наши преимущественно заботятся о построении городов, о населении пустынных пространств; известно, как и после Московское государство расширяло свои пределы на восток и юго-восток, занимая и населяя пустынные пространства; известно, наконец, население южных и юго-восточных областей, имевших место недавно, уже во времена империи. Малонаселенность страны, постоянное стремление владельцев увеличивать население своих земель с ущербом государственному интересу, вызывали меры, имевшие целию удержать народонаселение на прежде занятых им пространствах. Таким образом, в русской истории мы замечаем то главное явление, что государство при расширении своих владений занимает обширные пустынные пространства и населяет их; государственная область расширяется преимущественно посредством колонизации: господствующее племя – славянское – выводит поселения свои все далее и далее вглубь востока. Всем племенам Европы завещано историею высылать поселения в другие части света, распространять в них христианство и гражданственность; западным европейским племенам суждено завершать это дело морским, восточному племени, славянскому, – сухим путем.

Однообразна природа великой восточной равнины, не поразит она путешественника чудесами; одно только поразило в ней наблюдательного Геродота: «В Скифии, – говорит он, – нет ничего удивительного, кроме рек, ее орошающих: они велики и многочисленны». В самом деле, обширному пространству древней Скифии соответствуют исполинские системы рек, которые почти переплетаются между собою и составляют, таким образом, по всей стране водную сеть, из которой народонаселению трудно было высвободиться для особной жизни; как везде, так и у нас, реки служили проводниками первому народонаселению, по ним сели племена, на них явились первые города; так как самые большие из них текут на восток или юго-восток, то этим условилось и преимущественное распространение Русской государственной области в означенную сторону; реки много содействовали единству народному и государственному, и при всем том особые речные системы определяли вначале особые системы областей, княжеств. Так, по четырем главным речным системам Русская земля разделялась в древности на четыре главные части: первую составляла озерная область Новгородская, вторую – область Западной Двины, т. е. область Кривская, или Полоцкая, третью – область Днепра, т. е. область древней собственной Руси, четвертую – область Верхней Волги, область Ростовская.

Область Новгородская, составляя продолжение Финляндской озерной области, в отношении географическом и историческом посредничает между Западною Европою и Россиею. Здесь славянское племя сталкивается с скандинаво-германским; здесь шел великий водный путь из Северо-Западной Европы в Юго-Восточную и в Азию, из Варяг в Греки, путь, по которому издавна спускались северные дружины на юг для опустошения берегов Империи, этим же путем производилась торговля между севером и югом Европы. Озеро Ильмень, принимая в себя с юга многоветвистую Ловать, выпускает на север, в Ладожское озеро, Волхов; великий водный путь шел из Финского залива, по Неве, в Ладожское озеро, отсюда Волховом в Ильмень, из Ильменя Ловатью. Славянское племя при движении своем с юга на север не утвердилось в половине IX века нигде на берегах моря; навстречу медленному движению славян видим быстрое движение варягов. Славянам удалось утвердиться на важном пункте, при истоке Волхова из Ильменя, где является Новгород, но на втором важном пункте великого пути – при впадении Волхова в Ладожское озеро – они утвердиться не могли. Если даже предположим, что Ладога существовала до прибытия Рюрика, то она находилась не при самом устье Волхова, и это положение ее показывает со стороны славян какую-то медленность, боязливость приблизиться к озеру Нево. Что касается реки Невы, то начальный летописец считает ее не рекою, а устьем озера в море; Нева долго текла в дикой независимости, и короткий бег ее долго был свидетелем упорной борьбы между двумя народами – русскими и шведами. Русским удалось во время этой борьбы утвердиться на третьем важном пункте великого пути – при истоке Невы из Ладожского озера, где был построен Орешек; но потом эта крепость была уступлена шведам; Петр Великий взял ее снова и назвал Ключом-Городом (Шлиссельбургом); наконец, Петр успел овладеть течением Невы и укрепился на последнем, самом важном пункте озерной системы в начале великого водного пути, – именно при устье Невы в море, где основал Петербург. Это положение при начале великого водного пути, соединяющего и теперь Европу с Азиею, условило важное значение Петербурга как столицы: здесь в IX веке началась первая половина русской истории, здесь в XVIII – началась вторая ее половина. Движение восточных славянских племен с юга на север по великому водному пути, начавшееся в доисторическое время, только в XVIII веке окончательно достигло своей цели – морского берега.

Область Новгородского княжества есть озерная область, где главный узел составляет озеро Ильмень, следовательно, естественные границы княжества должны совпадать с границами речных систем Ильменя, Ладожского озера и других близлежащих озер; и действительно, мы видим, что границами Новгородской области служат волоки между системами рек озерных и между системами Волги, Днепра и Западной Двины. Разумеется, эти границы мы должны означать приблизительно: в некоторых местах, преимущественно к востоку и юго-востоку, племя славян ильменских или новгородских еще в незапамятные времена могло перейти волоки и выселиться на другие речные системы вследствие малонаселенности страны, лежащей к востоку, на верховьях Волги; несмотря на то, однако, границы преимущественно идут по волокам, которые, надобно заметить, нигде не имеют такого важного значения, как у нас в России, ибо заменяют отчасти горы. На юге границею Новгородской области с Полоцкою и Смоленскою служил волок между системою Ильменя и Западной Двины, здесь граница могла обозначиться с большею точностию волоком вследствие раннего населения Полоцкой или Двинской области. На востоке границею Новгородской области с Ростовскою или Суздальскою служил приблизительно также волок между системой Ильменя и Верхней Волги; так, видим границу при реке Медведице, одном из самых близких волжских притоков к системе ильменской; но здесь, на востоке, новгородцы перешли в некоторых местах естественную границу своей области, ибо народонаселение необходимо стремилось с запада на восток, находя себе здесь более простора; так, в числе новгородских владений мы встречаем Торжок, Волок-Ламский, Бежецк и другие места, находящиеся на волжской системе; любопытно, однако, видеть, что эти места были спорные между новгородцами и князьями Ростовской области, последние никак не хотят уступить их в полное владение новгородцам: так, Волок и Торжок разделены пополам между новгородцами и суздальскими князьями; название Торжка, Торга, указывает именно на пограничное место, куда сходились на мену, торг, жители двух областей; название Новый Торг указывает, что этот торг был прежде где-нибудь на другом месте, быть может, выше, на самом волоке. Любопытно, также, что все эти места на волжской системе перечисляются всегда в грамотах как новгородские владения – знак, что они были спорные, что суздальские князья имели на них постоянные притязания, одним словом, что это были колонии Новгородские в чужой области. Такие же колонии новгородские простирались в области Онеги, Северной Двины и далее до самого Уральского хребта; на важное значение волоков указывает название заволоцких владений Новгорода, Заволоцкой чуди.

В тесной связи с системой Ильменя находится система Чудского и Псковского озер: кривичи изборские находятся в союзе с славянами новгородскими, вместе с ними призывают князей; несмотря, однако, на эту тесную связь, несмотря на то, что Псков, сменивший Изборск, находился в пригородных отношениях к Новгороду, Псков с самого начала стремится к самостоятельности и, наконец, достигает ее: здесь между другими обстоятельствами нельзя не предположить и влияния природы, потому что Псковская область принадлежит к отдельной речной системе. Этим же обстоятельством условливаются и самое различие и границы племен: народонаселение Изборской области принадлежало к кривскому племени.

Новгородская область представляет самую возвышенную страну между внутренними русскими областями. По климату и почве она разделяется на две половины: северо-восточную и юго-западную. Северо-восточная, простирающаяся от окрестностей озер Лача и Вожа до рек Сяси и Мологи, наполнена стоячими водами и лесами, подвержена дуновению северных ветров и повсюду неплодородна по причине влажной и болотистой почвы; юго-западная половина гораздо возвышеннее, суше и плодороднее. Это разделение важно для нас в том отношении, что им определяется первоначальная граница славянского и финского племени; известно, что везде при своих столкновениях славяне занимали возвышенные, сухие и хлебородные пространства, финны же – низменные, болотистые; так точно и здесь означенная граница по качеству почвы соответствует границе между славянским и финским племенами в Новгородской области. Самые лучшие для хлебопашества места находится между реками Шелонью и Ловатью: здесь главные селища славянского племени; далее к северо-западу, в нынешней Петербургской губернии, опять начинаются низменные, болотистые пространства – почва финского племени. Но так как пространство между реками Шелонью и Ловатью мы назвали хлебородным только относительно, вообще же ильменские славяне не нашли в своих жилищах больших удобств для земледельческой промышленности, то с течением времени благодаря удобству водных путей среди них развилась торговая промышленность, указавшая им необходимо путь к северо-востоку, малонаселенному финскими племенами, со стороны которых новгородцы не могли встретить сильного сопротивления. Из летописных свидетельств мы знаем, что относительно продовольствия Новгородская область была в зависимости от Низовой земли: князь последней, пресекши подвоз съестных припасов, мог заморить Новгород голодом; с другой стороны, и относительно торговли Новгород зависел вполне от Востока, потому что торговое значение Новгорода состояло в доставке северо-восточных товаров в Европу: отсюда понятно, что когда на востоке явилось могущественное владение – государство Московское, то Новгород, находясь в полной зависимости от Востока, необходимо должен был примкнуть к этому государству, таким образом, сама природа не позволяла Новгороду быть долго независимым от Восточной Руси. То же самое должно сказать и о Пскове: его область имеет также тощую почву, которая должна была заставить народонаселение обратиться к другого рода промышленности – к торговле, ремеслам; псковичи славились мастерствами, особенно строительным; новгородцев в насмешку называли плотниками – указание на их промышленный характер.

Несмотря на то что на западе в средние века существовало мнение, будто из Балтийского моря по восточному пути можно проехать водою в Грецию, водный путь этот прекращался рекою Ловатью там, где прекращается и Новгородская озерная область. От Ловати до Днепра шел волок, отделявший Новгородскую озерную область от Западнодвинской и Днепровской. Об этом волоке между Ловатью и Днепром упоминает начальный летописец, описывая водный путь из Варяг в Греки, но он не вдается в подробности, каким образом дружины первых князей русских шли от Ловати до Днепра. Очень вероятно, что путь их лежал от Ловати по реке Сереже до тридцативерстного волока к Желну на реке Торопе, потом вниз Торопою до Двины, Двиною к устью Косопли (Каспли) и этою рекою вверх до озера Касплинского и волока при Гавринах в Порецком уезде с переездом по суше тридцати верст. Во всяком случае на пути от Ловати к Днепру должно было встретить Западную Двину – вот причина, почему Двинская область, область полоцких кривичей, вошла в связь с новгородцами и князьями их прежде области кривичей смоленских, и Рюрик уже отдает Полоцк одному из мужей своих. Область Западной Двины, или область Полоцкая, имела такую же участь, как и озерная область Новгородская: славянское племя заняло начало и средину течения Двины, но не успело при медленном движении своем достигнуть ее устья, берегов моря, около которого оставались еще туземцы, хотя подчиненные русским князьям, но не подчинившиеся славянорусской народности. Особность Полоцкого, или Двинского княжества, его слабость вследствие этой особности и усобиц были причиною того, что в XII веке от морских берегов, с устья Двины, начинается наступательное движение немцев, пред которыми полочане должны были отступать все далее и далее внутрь страны. Потом Полоцкое княжество подчинилось династии князей литовских и чрез них соединилось с Польшею. Московское государство, сосредоточив северо-восточные русские области, усилившись, начало стремиться по естественному направлению к морю, ибо в области Московского государства находились истоки Двины. Иоанн IV, стремясь чрез покорение Ливонии к морю, взял и Полоцк; но Баторий отнял у него и Ливонию и Полоцк, вследствие чего почти все течение Двины стало находиться в области одного государства. Но чрез несколько времени шведы отняли у поляков устье Двины, и область этой реки явилась в затруднительном, неестественном положении, поделенною между тремя государствами. Петр Великий отнял низовье Двины у шведов, вследствие чего положение Двинской области стало еще затруднительнее, потому что верховье и устье находились в области одного государства, а средина – в области другого. При Екатерине II Двинская область была выведена из этого неестественного положения.

Древнейшие следы обитания человека на территории России обнаружены в Сибири, на Северном Кавказе и в Прикубанье и относятся к периоду примерно 3-2 млн лет до нашей эры. В VI-V веках до н. э. на черноморском побережье возникают греческие колонии, впоследствии превратившиеся в Скифское и Боспорское царства.

Славяне и их соседи

К V веку н.э. славянские племена занимают земли на берегах Балтийского моря, по Днепру и по Дунаю, и в верховьях Оки и Волги. Помимо охоты славяне занимаются земледелием, постепенно развивается торговля. Главными торговыми путями являются реки. К IX веку образовалось несколько славянских княжеств, главными из них были Киев и Новгород.

Русское государство

В 882 году новгородский князь Олег захватывает Киев, и, объединив славянский север и юг, создаёт Древнерусское государство. С Киевской Русью считаются и в Византии, и в соседних западных государствах. При преемнике Олега Игоре, сыне Рюрика, заключается договор с Византией о защите её границ от кочевников. В 988 году при князе Владимире происходит Крещение языческой Руси. Принятие православия укрепляет связи с Византией, вместе с новой верой среди славян распространяется греческая культура, науки и искусство. На Руси используют новую славянскую азбуку, пишутся летописи. При князе Ярославе Мудром составляется первый свод законов Киевского государства - «Русская Правда». С 30-х гг XII вв начинается дробление объединённого государства на ряд самостоятельных княжеств.

Иго

С начала XIII в огромная армия Чингиз-хана Темучина опустошает Азию и Закавказье. Покорив и обложив данью народы Кавказа, монгольская армия впервые появляется и в русской истории, разгромив в 1223 году соединённые силы славянских князей и половцев на реке Калке. Через 13 лет внук Чингис-хана Батый приходит на Русь с востока и поодиночке разбивает войска русских князей, в 1240 году берёт Киев, идёт на Западную Европу и, вернувшись, основывает низовьях Волги своё государство - Золотую Орду, а русские земли облагает данью. Отныне князья получают власть над своими землями только с санкции ханов Золотой Орды. Этот период вошёл в российскую историю как монголо-татарское иго.

Великое княжество Московское

С начала XIV века во многом стараниями Ивана Калиты и его наследников постепенно формируется новый центр русских княжеств – Москва. К концу XIV века Москва окрепла настолько, чтобы открыто выступить против Орды. В 1380 г. князь Димитрий разбивает войско хана Мамая на Куликовом поле. При Иване III Москва перестаёт платить дань Орде: хан Ахмат в ходе «стояния на реке Угре» в 1480 году, не решается на битву и отступает. Монголо-татарское иго завершается.

Время Ивана Грозного

При Иване IV Грозном, (официально первый русский царь с 1547 г.), активно ведётся собирание земель, потерянных в результате татаро-монгольского ига и польско-литовской экспансии, проводится также политика дальнейшего расширения государственных границ. В состав Русского государства включены Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. В конце XVI - середине XVII веков, с сильным опозданием по сравнению со странами Центральной Европы, оформляется крепостное право.

В 1571 году Москва была сожжена войском крымского хана Девлет-Гирея. В следующем 1572 году 120-тысячное крымско-турецкое войско, шедшее на Русь, было уничтожено, что фактически поставило точку в многовековой борьбе Руси со степью.

Смутное время и первые Романовы

Со смертью в 1598 г. сына Ивана Грозного Федора династия Рюриковичей прерывается. Начинается Смутное время, время борьбы за престол и польско-шведской интервенции. Завершается Смута созывом всенародного ополчения, изгнанием поляков и избранием на царство Михаила Фёдоровича, первого представителя династии Романовых (21 февраля 1613 года). В его царствование русские экспедиции начинают освоение Восточной Сибири, Россия выходит к Тихому океану. В 1654 году в состав Российского государства на правах автономии входит Украина. При Алексее Михайловиче усиливается влияние Запада.

Царь Пётр I радикально реформирует Русское государство, установив абсолютную монархию во главе с императором, которому подчиняется даже церковь. Боярство превращается в дворянство. Модернизируется армия и система образования, многое устраивается по западному образцу. В результате Северной войны России возвращены русские земли, захваченные Швецией в конце XVI века. В устье Невы основан город-порт Санкт-Петербург, куда в 1712 году переносится столица России. При Петре выходит первая в России газета «Ведомости» и вводится с 1 января 1700 года новый календарь, где новый год начинается с января (до этого год отсчитывался с первого сентября).

После Петра I начинается Эпоха дворцовых переворотов, время дворянских заговоров и частых свержений неугодных императоров. Дольше других царствуют Анна Ивановна и Елизавета Петровна. При Елизавете Петровне был основан Московский университет. При императрице Екатерине Великой начинается освоение Америки, Россия отвоёвывает у Турции выход к Чёрному морю.

Наполеоновские войны

В 1805 году Александр I вступает в войну с Наполеоном I, объявившим себя императором Франции. Наполеон одерживает победу, одно из условий мирного соглашения – прекращение торговли с Англией, на что Александру I приходится согласиться. В 1809 Россия захватывает принадлежавшую шведам Финляндию, которая входит в состав Российской империи. Спустя несколько лет Россия возобновляет торговлю с Англией, и летом 1812 года Наполеон с армией более чем в 500 тысяч человек вторгается в Россию. Уступающая в числе более чем в два раза русская армия отступает к Москве. На борьбу с захватчиками поднимается народ, возникают многочисленные партизанские отряды, война 1812 г. получает название Отечественной.

В конце августа под Москвой у села Бородино произошло крупнейшее сражение войны. Потери с обеих сторон были огромны, но численный перевес оставался на стороне французов. Глава русской армии фельдмаршал Михаил Кутузов решает сдать Москву Наполеону без боя и отступить, чтобы сохранить армию. Москва, занятая французами, почти полностью уничтожена пожарами. При отступлении к границам России армия Наполеона постепенно тает, русские преследует отступающих французов, и в 1814 году русская армия входит в Париж.

Возникновение гражданского общества

В XIX веке под влиянием либеральных идей Запада возникает устойчивая разночинная группа образованных людей, сама создающая либеральные и демократические ценности, впоследствии названная интеллигенцией. Наиболее известными её представителями были Белинский, Чернышевский, Добролюбов.

После окончания войны проникшие в Россию революционные идеи выливаются в 1825 году в неудавшееся Восстание декабристов. Опасаясь новых восстаний, государство ужесточает контроль над политической, экономической и культурной жизнью страны.

В ходе длительных войн с горцами в первой половине XIX столетия Россия присоединяет Кавказ, и – частично мирным, частично военным путём – территории Средней Азии (Бухарское и Хивинского ханства, Казахские жузы).

2-я половина XIX века

В 1861 году при императоре Александре II в России было отменено крепостное право. Был также проведён ряд либеральных реформ, ускоривший модернизацию страны.

Конец XIX - начало XX века

В конце 19 – начале 20 в. Россия активно осваивает Дальний Восток, что вызывает беспокойство Японии, правительство Российской империи считает, что «маленькая победоносная война» на фоне роста революционных настроений позволит улучшить внутреннюю ситуацию. Япония, однако, упреждающим ударом разгромила часть русских кораблей, отсутствие современного технического оснащения российской армии и некомпетентность высшего офицерского состава довершает поражение России в войне. Положение России на международной арене оказывается крайне сложным.

В 1914 году Россия вступает в Первую мировую войну. Февральская революция 1917 года положила конец монархии: царь Николай II отрекается от престола, власть переходит к Временному правительству. В сентябре 1917 года Российская империя преобразуется в Российскую республику.

Советское государство

Однако и после революции восстановить порядок в стране не удаётся, воспользовавшись политическим хаосом, власть захватывает большевистская партия под руководством Владимира Ленина, в союзе с левыми эсерами и анархистами. После Октябрьской революции 25 октября (7 ноября) 1917 года в стране провозглашена Российская Советская Республика. Советская республика начинает ликвидацию частной собственности и её национализацию. В стремлении установить контроль большевики не чуждаются крайних мер, подвергая репрессиям религию, казачество и другие формы организации общества.

Заключённый с Германией мир стоил Советскому государству Украины, Прибалтики, Польши, части Белоруссии и 90 тонн золота, и послужил одной из причин гражданской войны. В марте 1918 г Советское правительство переезжает из Петрограда в Москву, опасаясь захвата города немцами. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге расстреляна царская семья, тела сброшены в шахту обвалившегося рудника.

Гражданская война

В течение 1918-1922 годов сторонники большевиков ведут боевые действия против их противников. В ходе войны из состава России выходит Польша, прибалтийские республики (Литва, Латвия, Эстония) и Финляндия.

СССР, 1920-1930-е годы

30 декабря 1922 года образуется Союз Советских Социалистических Республик (Россия, Украина, Белоруссия, Закавказская Федерация). В 1921-1929 годах проводится Новая экономическая политика (НЭП). Победителем во внутриполитической борьбе, разгоревшейся после смерти Ленина в 1924 г., становится Иосиф Сталин (Джугашвили). В 1930-х годах Сталиным проводится «чистка» партийного аппарата. Создаётся система исправительно-трудовых лагерей (ГУЛаг). В 1939-1940 годах к СССР присоединены Западная Белоруссия, Западная Украина, Молдавия, Западная Карелия, Прибалтика.

Великая Отечественная война

22 июня 1941 года внезапным нападением нацистской Германии началась Великая Отечественная война. За сравнительно короткое время немецкие войска смогли продвинуться далеко вглубь советского государства, но так и не смогли овладеть Москвой и Ленинградом, в результате чего война, вместо запланированного Гитлером блицкрига, превратилась в затяжную. Битвы под Сталинградом и Курском переломили ход войны, и советские войска перешли в стратегическое наступление. Война завершилась взятием Берлина в мае 1945 года и капитуляцией Германии. Количество погибших в ходе военных действий и в результате оккупации в СССР достигает по подсчётам историков 26 млн человек.

Советско-японская война

В результате войны с Японией в 1945 году в состав России вошли Южный Сахалин и Курильские острова.

Холодная война и застой

В результате войны страны Восточной Европы (Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Чехословакия, ГДР) попали в советскую зону влияния. Отношения с Западом резко обостряются. Начинается так называемая холодная война – противостояние между Западом и странами соцлагеря, достигшее пика в 1962 году, когда между СССР и США чуть было не разразилась ядерная война (Карибский кризис). Потом накал конфликта постепенно идёт на спад, в отношениях с Западом наметился определённый прогресс, в частности, подписывается договор об экономическом сотрудничестве с Францией.

В 70-е годы ослабляется конфронтация СССР и США. Заключаются договоры об ограничении стратегических ядерных вооружений (ОСВ-1 и ОСВ-2). Вторую половину 70-х гг называют «эпохой застоя», когда, при относительной стабильности, СССР постепенно отстаёт от передовых стран Запада в технологическом плане.

Перестройка и распад СССР

С приходом к власти Михаила Горбачёва в 1985 году в СССР объявляется политика перестройки, с целью решить проблемы в социальной сфере и общественном производстве, а также избегнуть надвигающегося экономического кризиса, вызванного гонкой вооружений. Однако эта политика приводит к усугублению кризиса, распаду СССР и переходу к капитализму. В 1991 году создаётся Содружество Независимых Государств (СНГ), куда входят РСФСР, Украина и Белоруссия.

С.М.Соловьев - крупнейший историк дореволюционной России. Его выдающийся вклад в развитие русской исторической мысли признавали ученые самых разных школ и направлений. «В жизни ученого и писателя главные биографические факты - книги, важнейшие события - мысли. В истории нашей науки и литературы было немного жизней, столь же обильных фактами и событиями, как жизнь Соловьева», - так писал о Соловьеве его ученик, историк В.О.Ключевский. Действительно, несмотря на сравнительно недолгую жизнь, Соловьев оставил огромное творческое наследие - опубликовано свыше 300 его произведений общим объемом более тысячи печатных листов. Это - подвиг ученого, равного которому не было в русской исторической науке ни до Соловьева, ни после смерти. Его труды прочно вошли в сокровищницу отечественной и мировой исторической мысли.

Сергей Михайлович Соловьев родился 5 мая 1820 года в Москве. Его отец, протоиерей Михаил Васильевич Соловьев, был законоучителем (преподавателем закона Божия) и настоятелем в Московском коммерческом училище. Получив образование в Славяно-греко-латинской академии, Михаил Васильевич отличался начитанностью, свободно говорил по-французски, всю жизнь пополнял личную библиотеку. Мать будущего историка, Елена Ивановна, урожденная Шатрова, также стремилась к образованию. В семье Соловьевых царил демократический дух, тяга к знаниям, к просвещению.

По заведенному в семье духовенства обычаю отец записал восьмилетнего сына в Московское духовное училище. Увидев вскоре, что пользы от пребывания там сына не будет, он выписал его из духовного звания.

В 1833 году Сергей Соловьев был зачислен в 3-й класс Первой московской гимназии. Здесь он становится первым учеником по успеваемости, а любимыми его предметам были история, русский язык и словесность. В гимназии Соловьев приобрел могущественного покровителя в лице попечителя Московского учебного округа графа Строганова, которому Сергей был представлен как первый ученик. «С того времени, - вспоминал много лет спустя Строганов, - я не терял его из виду». Почти полвека граф следил за успехами своего воспитанника, не раз оказывал ему помощь в трудных обстоятельствах.

В 1838 году Соловьев окончил гимназию с серебряной медалью (золотых не давали) и по выпускным экзаменам был зачислен на историко-филологическое отделение философского факультета Московского университета. Среди профессоров, оказавших наиболее сильное влияние на Соловьева, следует отметить историка Погодина. Он познакомил Соловьева со своим богатейшим собранием рукописей. Работая над ними, Сергей Михайлович сделал первое открытие: обнаружил неизвестную ранее 5-ю часть «Истории Российской» Татищева. Однако единомышленником Погодина Соловьев так и не стал.

После окончания университета Сергей Михайлович получил предложение графа Строганова выехать за границу в качестве домашнего учителя детей его брата, бывшего министра внутренних дел А.Г.Строганова. Молодой историк дал согласие и с 1842 по 1844 годы жил в семье Строгановых. Это позволило ему побывать в Австрии, Германии, Франции, Бельгии. Все свободное время он уделял пополнению образования: слушал лекции известных профессоров в Берлине и Париже, работал в библиотеках, посещал художественные галереи и театры. Пребывание за границей расширило культурный и политический кругозор историка, еще больше подготовило его к научной и преподавательской карьере.

Вернувшись в Москву, Сергей Михайлович сдает в январе 1845 года магистерские экзамены, а в октябре того же года защищает диссертацию на тему «Об отношениях Новгорода к великим князьям». В 1847 году Соловьев защищает докторскую диссертацию по теме «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома». Обе диссертации представляли собой попытку решить вопрос о внутренней закономерности в процессе образования централизованного русского государства XVI века. Эти исследования подвергли критике концепцию бывшего учителя Соловьева профессора Михаила Петровича Погодина. (Погодин придавал определяющее значение влиянию внешних событий на образование русского государства, а именно варяжскому и монгольскому завоеваниям). Сформулированные Соловьевым исторические воззрения сразу же нашли поддержку у либеральной профессуры Московского университета, во главе которой стоял Тимофей Николаевич Грановский.

Успешная защита укрепила положение Соловьева в университете, дав возможность 27-летнему доктору русской истории получить профессорскую должность. Тогда же началось его сотрудничество в популярнейших журналах того времени «Современнике» и «Отечественных записках». Поддержка Грановского ввела Соловьева в западнический кружок университета и в центр духовной жизни Москвы.

Вся последующая научно-педагогическая и служебная биография Сергея Михайловича Соловьева связана с Московским университетом - старейшим высшим учебно-научным центром России. Здесь более тридцати лет он был профессором кафедры русской истории, в течение шести лет работал деканом историко-филологического факультета, шесть лет, с 1871 по 1877 годы, был выборным ректором университета. В марте 1872 года Соловьева избирают академиком Российской Академии наук по Отделению русского языка и словесности.

Беспредельная преданность науке, огромная трудоспособность и организованность позволили Соловьеву создать множество исследований, каждое из которых привлекало к себе пристальное внимание специалистов и любителей истории. Среди них - статьи «Древняя Россия», «Исторические письма», «Прогресс и религия», книга, выросшая из цикла лекций «Публичные чтения о Петре Великом», «История падения Польши» и ряд других трудов.

Вершиной научного творчества Соловьева является его фундаментальная «История России с древнейших времен». К ее написанию ученый приступил совсем молодым человеком. В своих «Записках» он так рассказал о начале этой работы: «Пособий не было; Карамзин устарел в глазах всех; надобно было, для составления хорошего курса, заниматься по источникам; но почему же этот самый курс, обработанный по источникам, не может быть передан публике, жаждущей иметь русскую историю полную и написанную, как писались истории государств в Западной Европе? Сначала мне казалось, что история России будет обработанный университетский курс; но когда я приступил к делу, то нашел, что хороший курс может быть только следствием подробной обработки, которой надо посвятить жизнь. Я решился на такой труд и начал с начала, ибо, как уже сказано, предшествовавшие труды не удовлетворяли».

Соловьев взялся за дело, обладая солидной подготовкой: он изучил широкий круг источников и литературы, в совершенстве владел техникой исследовательской работы, отчетливо видел схему будущего труда. Конечно, почти за 30 лет работы многое в его взглядах менялось, уточнялось, но исходные основополагающие теоретические принципы и подходы ученый последовательно провел на страницах всей книги.

Одна из главных идей его сочинения - представление об истории России как едином, закономерно развивающемся процессе. В предисловии к 1-му тому Сергей Михайлович писал: «Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин, прежде чем выделить его из общей связи событий и подчинить внешнему влиянию - вот обязанность историка в настоящее время, как ее понимает автор предлагаемого труда».

Другим стержневым положением его труда является идея исторического прогресса. Источником исторического прогресса, по Соловьеву, является борьба противоречивых начал, как общих для всех народов, так и своеобразных, объясняющих у каждого из них национальные особенности исторического процесса. Высшей целью исторического развития ученый считал стремление к воплощению в жизнь идеалов христианства, справедливости и добра. Применительно к России исторический прогресс может и должен стать средством продвижения страны на пути к «правовому государству» и «европейской цивилизации».

В 1851 году в свет вышел 1-ый том «Истории…», в 1879 году - последний, 29-й, уже после смерти автора. Хронологические рамки работы охватывают историю России с древнейших времен до 1774 года. Историком была разработана следующая периодизация истории России:

1) с IX до второй половины XII веков - господство родовых междукняжеских отношений;

2) со второй половины XII до конца XVI века - родовые отношения между князьями переходят в государственные. (Этот этап завершается смертью Федора Ивановича и пресечением династии Рюриковичей);

3) начало XVII века - «Смута», грозившая «юному государству разрушением»;

4) с 1613 года до середины XVIII века - государственная жизнь России стала развиваться в среде европейских держав;

5) вторая половина XVIII - первая половина XIX веков - время, когда заимствование «плодов европейской цивилизации» стало необходимым не только « для материального благосостояния», но и для «нравственного просвещения».

В труде Соловьева специально отсутствует обозначение и выделение периодов, «ибо в истории ничто не оканчивается вдруг и ничто не начинается вдруг; новое начинается в то время, когда старое продолжается». В каждом из разделов «Истории...» он рассматривает деятельность отдельных личностей, выделяя при этом такие личности, деятельность которых можно проследить по достоверным, на взгляд автора, источникам. В этом нелегком вопросе о роли личности в истории ученый последовательно стремился видеть объективные закономерности исторического процесса, признавал возможность изучения и анализа этих закономерностей.

Среди главных условий, определявших развитие Древней Руси, Соловьев на первое место ставил «природу страны», на второе - «быт племен, вошедших в новое общество», на третье - «состояние соседних народов и государств». При этом ученый полагал, что в истории России «ход событий постоянно подчиняется природным условиям».

Своеобразно решал Соловьев вопрос о влиянии татаро-монгольского завоевания на историческое развитие России. Он не считал татарское иго фактором, оказавшим решающее воздействие на объединение русских земель вокруг Москвы.

Вышедший в свет 1-ый том «Истории…» был встречен историками и читающей публикой неоднозначно. Наряду с положительной оценкой встречались недоброжелательные, а порой грубые и издевательские рецензии. Против Соловьева выступил известный историк-славянофил Беляев и бывший учитель Сергея Михайловича Погодин, неприязненно относившийся к своему бывшему ученику. В рецензии на 1-ый том Погодин писал, что в книге нет «ни одной живой страницы», угол зрения автора «далеко отстоит от нормального», и потому пытаться понять концепцию Соловьева «так же бесполезно, как и обвинять его несправедливо за физический недостаток мысли».

Следует отметить, что внимание, проявленное Соловьевым к анализу условий исторической жизни народов, было непривычным для исследователей его времени. Новый взгляд вызвал немало нареканий. И лишь в ХХ столетии изучение истории в тесном переплетении с географическими и этнографическими сюжетами получило широкое признание.

Сергей Михайлович болезненно переживал подобные нападки. Но он не падал духом, а продолжал упорно работать. Спустя годы ученый вспоминал: «Никогда не приходила мне в голову мысль отказаться от своего труда, и в это печальное для меня время я приготовил и напечатал 2-й том «Истории России», который вышел весною 1852 года. Как видно, я защищался удачно не полемическими статьями, но именно томами истории, постоянно ежегодно выходившими...».

По мере публикации новых томов «Истории России» сочинение Соловьева получало все большее признание. По-прежнему были и отрицательные рецензии, однако в большинстве откликов подчеркивалось обилие фактических сведений, содержащихся в труде ученого, его умение убедительно разъяснять спорные и сложные вопросы русской истории. Особое внимание общественности привлекли 6 и 8-й тома, посвященные второй половине XVI - началу XVII веков. Большое место в них отведено Ивану IV, истории его царствования, а также Смутному времени. В отличие от Карамзина и Погодина, автор рассматривал деятельность Ивана Грозного как период окончательного торжества в России государственных отношений. Он не идеализировал царя, не оправдывал его жестокость, но и не сводил все к личным качествам самодержца, к его больной психике, видел во введении опричнины, в разгроме боярства реальные проявления борьбы старого и нового, расценивая те события как историческую необходимость и закономерность. Излагая внутриполитические и международные проблемы Смутного времени, Соловьев сравнивал различные версии, сопоставляя их между собой, выбирал наиболее достоверные. В результате ему удалось внести существенный вклад в изучение данного периода русской истории.

Особое внимание Соловьев уделял личности Петра Великого. Он первым среди историков попытался дать научную оценку петровским преобразованиям. По мысли ученого, реформы, проведенные Петром I, были подготовлены предшествующим развитием России. Они явили собой естественный и необходимый переход народа из одного «возраста» в другой. Одолев врагов с Востока, русские люди обратили взоры на Запад и увидели, как живут другие народы. Соловьев писал: «Бедный народ осознал свою бедность и причины ее через сравнение себя с народами богатыми... Народ поднялся и собрался в дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя, - вождь появился». Этим вождем и был Петр I, который продолжил начинания своих предшественников - русских царей, придал этим начинаниям грандиозный размах и достиг великих результатов. Для Соловьева Петр I был «прирожденным главою государства» и вместе с тем - основателем «нового царства, новой империи», не похожим на своих предков; он - вождь, «а не создатель дела, которое потому есть дело народное, а не личное, принадлежащее одному Петру».

История России первой четверти XVIII века занимает центральное место в сочинении Соловьева. Его изыскания об эпохе Петра I имели принципиальное значение для освещения этого переломного момента русской истории. Ученый не только ввел в научный оборот огромный пласт архивных документов, но и по-новому представил многие стороны российской действительности.

Повествуя о событиях, происходивших в царствование Екатерины I, Петра II и Анны Ивановны, Соловьев показывает, что ближайшие преемники царя-реформатора не сумели продолжить его начинаний, произошло отступление от «программы преобразователя». Перелом свершился лишь при Елизавете Петровне, которая избавила страну от засилья иностранцев; при ней «Россия пришла в себя» от «ига Запада».

Последние тома сочинения Соловьева посвящены российской истории в период правления Екатерины II. Свой рассказ он успел довести до начала крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачева. Приведенные им обширные сведения о внутренней и внешней политике, хозяйственной жизни и быте заложили основы научного изучения истории России второй половины XVIII столетия.

Немало в «Истории России» спорных положений, если подойти к ее оценке с позиций науки сегодняшнего дня. Однако все они несопоставимы с тем огромным, поистине уникальным вкладом, который вносит это сочинение в отечественную и мировую историческую науку.

В 1877 году Сергей Михайлович серьезно заболел. Вскоре болезни сердца и печени приобрели роковой характер. Превозмогая боль, ученый продолжал работать: готовил материалы к очередному тому «Истории России», интересовался литературными новинками.

4 октября 1879 года С.М.Соловьев скончался и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Его смерть стала тяжелым ударом для российской исторической науки. В появившихся некрологах отмечались его заслуги перед отечественной культурой. В одном из них есть такие слова: «Мы жалуемся, что у нас нет характеров, а вот еще недавно жил между нами человек с твердым характером, всю жизнь посвятивший службе русской земле; мы жалуемся, что у нас нет ученых, а вот только что сошел в могилу человек, место которого в ряду величайших ученых XIX века».

Чрезвычайно обширен круг вопросов, охваченных Соловьевым в течение своей научной деятельности, продолжавшейся около 40 лет. Он на протяжении всей своей деятельности стремился подвести известные итоги изучения России, обобщить свои взгляды на историю нашего государства в ряде общедоступных лекций, публичных чтений и статей. Заслуга Соловьева состоит и в том, что им впервые в научный оборот было введено огромное количество ранее неопубликованных исторических источников. В своих «Исторических письмах» он писал: «Жизнь имеет полное право предлагать вопросы науке; наука имеет обязанность отвечать на эти вопросы».

Научная библиография зарегистрировала 244 названия печатных произведений Соловьева, вышедших при его жизни, с 1838 по 1879 годы. Конечно, далеко не все из них представляют интерес для широкой читательской среды. Прошло более столетия. Историческая наука получила дальнейшее развитие. Но основное произведение ученого «История России с древнейших времен», которое стало величайшим вкладом в развитие отечественной истории и культуры, не может оставить никого равнодушными. Интерес к трудам Сергея Михайловича Соловьева не ослабевает, его сочинения продолжают издаваться, изучаться в вузах и пользуются неизменным спросом у самого широкого круга читателей.

Литература

Историки России XVIII - XX веков. Вып. 1. - М., 1995.

Цимбаев, Н. Сергей Соловьев. - М., 1990. - (ЖЗЛ).