Способы определения оцм тела человека. Определение общего центра тяжести тела человека: Методические рекомендации к изучению курса биомеханики для студентов факультета физвоспитания. Распределение массы в теле человека

Читайте также

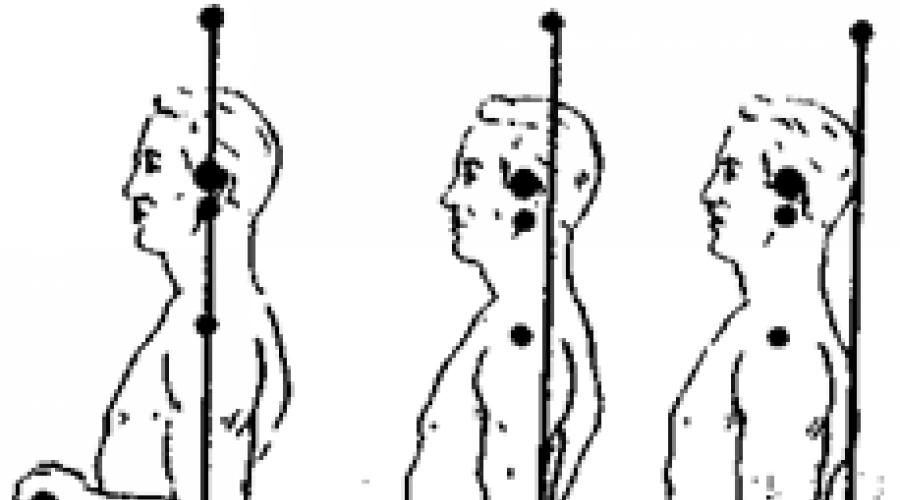

Функция нижних конечностей человека, если исключить многие физические упражнения, определяется главным образом опорой (положение стоя) и локомоцией (ходьба, бег). И в том, и в другом случае на функцию нижних конечностей, в отличие от верхних, имеет значительное влияние общий центр тяжести (ОЦТ) тела человека (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Расположение общего центра тяжести при различных видах стояния: 1 - при напряженном; 2 - при антропометрическом; 3 - при спокойном

Во многих задачах механики удобно и допустимо рассматривать массу какого-то тела так, как будто она сконцентрирована в одной точке - центре тяжести (ЦТ). Поскольку нам предстоит анализировать силы, действующие на тело человека во время выполнения физических упражнений и стоя (покой), нам следует знать, где находится ЦТ у человека в норме и при патологии (сколиоз, коксартроз, ДЦП, ампутации конечности и др.).

В общей биомеханике важным является изучение расположения центра тяжести (ЦТ) тела, его проекции на площадь опоры, а также пространственного соотношения между вектором ЦТ и различными суставами (рис. 2.7). Это позволяет изучать возможности блокировки суставов, оценить компенсаторные, приспособительные изменения в опорно-двигательном аппарате (ОДА). У взрослых мужчин (в среднем) ОЦТ располагается на 15 мм позади от передне-нижнего края тела V поясничного позвонка. У женщин ЦТ в среднем располагается на 55 мм спереди от передне-нижнего края I крестцового позвонка (рис. 2.8).

Во фронтальной плоскости ОЦТ незначительно (на 2,6 мм у мужчин и на 1,3 мм у женщин) смещен вправо, т. е. правая нога принимает несколько большую нагрузку, чем левая.

Рис. 2.7. Виды положения тела человека стоя: 1 - антропометрическое положение; 2 - спокойное положение; 3 - напряженное положение: Кружок с точкой в центре, находящийся в области таза, показывает положение общего центра тяжести тела; в области головы - положение центра тяжести головы; в области кисти - положение общего центра тяжести кисти. Черные точки показывают поперечные оси суставов верхней и нижней конечностей, а также атланто-затылочного сустава

Рис. 2.8. Расположение центра

тяжести (ЦТ): а - у мужчин; б - у женщин

Общий центр тяжести (ОЦТ) тела слагается из центров тяжести отдельных частей тела (парциальные центры тяжести) (рис. 2.9). Поэтому при движениях и перемещении массы частей тела перемещается и общий центр тяжести, но для сохранения равновесия его проекция не должна выходить за пределы площади опоры.

Рис. 2.9. Расположение центров тяжести отдельных частей тела

Рис. 2.10. Положение общего центра тяжести тела: а - у мужчин одинакового роста, но различного телосложения; б-у мужчин разного роста; в - у мужчин и женщин

Высота положения ОЦТ у разных людей значительно варьирует в зависимости от целого ряда факторов, к числу которых в первую очередь относятся пол, возраст, телосложение и пр. (рис. 2.10).

У женщин ОЦТ обычно "располагается несколько ниже, чем у мужчин (см. рис. 2.8).

У детей раннего возраста ОЦТ тела расположен выше, чем у взрослых.

При изменении взаимного расположения частей тела, проекция его ОЦТ также меняется (рис. 2.11). Меняется при этом и устойчивость тела. В практике спорта (обучение упражнениям и тренировки) и при выполнении упражнений лечебной гимнастики этот вопрос очень важен, так как при большей устойчивости тела можно выполнять движения с большей амплитудой без нарушения равновесия.

Рис. 2.11. Положение общего центра тяжести при различных положениях тела

Устойчивость тела определяется величиной площади опоры, высотой расположения ОЦТ тела и местом прохождения вертикали, опущенной из ОЦТ, внутри площади опоры (см. рис. 2.7).

Чем больше площадь опоры и чем ниже расположен ОЦТ тела, тем больше устойчивость тела.Количественным выражением степени устойчивости тела в том или ином положении является угол устойчивости (УУ). УУ называется угол, образованный вертикалью, опущенной из ОЦТ тела и прямой, проведенной из ОЦТ тела к краю площади опоры (рис. 2.12). Чем больше угол устойчивости, тем больше степень устойчивости тела.

Рис. 2.12. Углы устойчивости приРис. 2.13. Плечи силы тяжести по

выполнении упражнения «шпагат»: отношению к поперечным осям

а - угол устойчивости назад; вращения в тазобедренном, коленном

р - угол устойчивости вперед; и голеностопном суставах опорной

Р - сила тяжести ноги конькобежца

(по М.Ф. Иваницкому)

Вертикаль, опущенная из ОЦТ тела, проходит на некотором расстоянии от осей вращения суставов. В связи с этим сила тяжести в любом положении тела имеет по отношению к каждому суставу определенный момент вращения, равный произведению величины силы тяжести на ее плечо. Плечом силы тяжести является перпендикуляр, проведенный из центра сустава к вертикали, опущенной из ОЦТ тела (рис. 2.13). Чем больше плечо силы тяжести, тем больший момент вращения она имеет по отношению к суставу.

Масса частей тела определяется различными способами. Если у разных людей абсолютная масса частей тела будет значительно различаться, то относительная масса, выраженная в процентах, достаточно постоянна (см. табл. 5.1).

Очень большое значение имеют данные о массе частей тела, а также о расположении парциальных центров тяжести и моментов инерции в медицине (для конструирования протезов, ортопедической обуви и т. п.) и в спорте (для конструирования спортивного инвентаря, обуви и т. п.).

Описывать положение тела человека можно разными способами. Изложим один из наиболее удобных, разработанный В. Т. Назаровым (1974) и опирающийся на работы Г. В. Коренева (1964) по механике управляемого тела. Положение тела человека в пространстве описывается в этом случае его местом, ориентацией и позой.

Место тела характеризует, в какой части пространства (где именно - например, в какой части стадиона, комнаты) находится в данный момент человек. Чтобы определить место тела, достаточно указать три координаты какой-либо точки тела в неподвижной системе координат. В качестве такой точки обычно удобно выбирать общий центр масс тела (ОЦМ), связывая с ним начало другой, подвижной системы координат, оси которой ориентированы так же, как и оси неподвижной системы.

Ориентация тела характеризует его поворот относительно неподвижной системы координат (вверх головой, вниз головой, горизонтально и т. п.). Поза тела характеризует взаимное расположение звеньев тела относительно друг друга. Определение места тела обычно не связано с большими трудностями. Определение ориентации тела - задача гораздо более трудная, особенно при сложных позах. Объясняется это тем, что с точки зрения механики тело человека является телом переменной конфигурации (В. Т. Назаров, 1974). Для таких тел понятие об их ориентации в пространстве не является строгим.

Вспомним, как определяются основные плоскости и оси человеческого тела (см., например, В. В. Бунак, 1941) (рис. 1).

Основные плоскости тела ориентируются в системе трех взаимно перпендикулярных осей: вертикальной и двух горизонтальных - поперечной и глубинной, или передне-задней.

Вертикальная плоскость, проходящая через переднюю срединную и позвоночную линии, а также всякая плоскость, параллельная ей, называются сагиттальными. Они разделяют тело на правую и левую части.

Вертикальная плоскость, проходящая перпендикулярно к сагиттальной, а также всякая плоскость, параллельная ей, называются фронтальными. Они разделяют тело на переднюю и заднюю части.

Горизонтальные плоскости проходят перпендикулярно по отношению к этим двум плоскостям и называются трансверсальными (поперечными). Они разделяют тело на верхнюю и нижнюю части.

К сожалению, основные анатомические плоскости и оси мало пригодны для описания многих движений человека. Проблема здесь состоит в том, что с телом человека надо каким-то образом связать систему координат так, чтобы изменение ориентации этой системы отражало изменение ориентации тела.

М. С. Лукин (1964) предложил с этой целью определять продольную ось тела следующим образом. Тело человека (в стойке руки вверх) делится горизонтальной плоскостью на две равные по весу половины. Линия, соединяющая центры масс верхней и нижней половины тела (и проходящая через ОЦМ), образует продольную ось тела (OY). Другие две оси (ОХ и OZ) должны быть перпендикулярны ей и начинаться в ОЦМ. Передне-заднюю ось направляют параллельно плоскости симметрии таза, а поперечную- перпендикулярно ей.

В качестве начала систем координат, связанных с телом, не всегда удобно брать центр масс тела: его положение довольно трудно определить, при изменении позы ОЦМ смещается и может даже выйти за пределы тела. Поэтому в качестве фиксированных антропометрических ориентиров, с которыми удобно связывать начало системы координат, разными авторами предлагались:

а) выход крестцового канала (между крестцовыми рогами), который легко пальпируется. Так как крестец является жестким образованием, система координат, начинающаяся в этой точке, хорошо ориентируется: вертикальная ось OY направлена вверх по крестцу, фронтальная ОХ - влево, сагиттальная ось OZ – вперед (Panjabietal., 1974);

б) вершина остистого отростка пятого поясничного позвонка (А. Н. Лапутин, 1976)-точка, весьма близко расположенная к центру масс тела человека, стоящего в обычной стойке.

Для определения ориентации тела с ним надо связать две системы координат, имеющих начало в одной точке. Оси одной из них остаются параллельными неподвижной системе координат (по отношению к которой определяется место тела); оси второй – связаны с телом. Ориентацию тела в этом случае характеризуют три Эйлеровых угла, с помощью которой можно перейти от одной системы координат к другой.

Рис I . Основные плоскости и оси человеческого тела.

Инерционные характеристики раскрывают, каковы особенности тела человека и движимых им тел в их взаимодействиях. От инерционных характеристик зависит сохранение и изменение скорости. Это масса, момент инерции, обычно непосредственно не регистрируются. Определяются данные, по которым рассчитывают эти характеристики.

Масса тела (т) определяется взвешиванием. Зная по весу тела его силу тяжести (G) и ускорение свободного падения тела (g),

G определяют массу:

т =G/g.

Распределение масс в теле в известной мере характеризуется положением его общего центра тяжести (ОЦТ). Применяют опытное (экспериментальное) определение положения ОЦТ и расчетное.

Один из наиболее точных опытных методов - взвешивание человека на треугольной платформе (рис.2) в заданной позе.

Рис. 2. Определение положения ОЦТ тела человека взвешиванием на плат форме (по Г. Хохмуту)

Необходимую позу устанавливают двумя способами. При первом способе позу срисовывают с кинокадра, увеличивая ее до натурального размера. На этот рисунок, находящийся на платформе, ложится испытуемый, принимая позу, соответствующую нанесенному контуру. При втором способе на кинокадре измеряют углы в крупных суставах тела (плечевые, локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные) и, используя угломеры, придают испытуемому на платформе требуемую позу.

Опытное определение выполняют и на моделях. Модель Абалакова - фигурка человека, построенная с соблюдением средних про порций тела (в 0,1 размера тела и 0,001 веса) Фигурка укладывается в заданной позе на лист бумаги с контурами позы (рис. 3, а) Лист с моделью передвигают по свободно качающейся на опоре О платформе, пока ОЦТ модели не совпадет с точкой подвеса платформы Нажимом снизу на иглу в центре платформы прокалывают лист бумаги в точке расположения ОЦТ.

Можно также применить шарнирную модель О. Фишера, которая позволяет определить положение ОЦТ в передне-задней плоскости (рис 3, б)

Масса - это мера инертности тела при поступательном движении. Она измеряется отношением приложенной силы к вызываемому ею ускорению:

m=F/a ; [m]= M

Измерение массы здесь основано на втором законе Ньютона: Изменение движения пропорционально извне действующей силе и происходит по тому направлению, по которому эта сила приложена.

- 97.00 КбТеоретическая часть.

Центр масс твердого тела является вполне определенной фиксированной точкой, не изменяющей своего положения относительно тела. Центр масс системы тел (тело человека – биомеханическая система, состоящая из звеньев) может менять свое положение, если изменяются расстояния между точками этой системы.

В биомеханике различают центры масс отдельных звеньев тела (например, голени или предплечья) и центр масс всего тела.

Центр тяжести звена - это воображаемая точка, к которой приложена равнодействующая сил тяжести всех частиц звена. Моменты всех сил тяжести эвена относительно его ЦТ взаимно уравновешиваются, их сумма равна нулю. Отсюда вытекают два способа определения положения ОЦТ двух и более звеньев: а) графический - сложением сил тяжести и б) аналитический - сложением моментов сил тяжести. Зная вес звеньев и радиусы центров их тяжести, можно приближенно определить положение ОЦТ всего тела.

Опытным путем (О. Фишер, Н.А. Бернштейн) были определены средние данные о весе звеньев тела и положении их центров тяжести. Если принять вес тела за 100%, то вес каждого звена может быть выражен в относительных единицах (%). При выполнении расчетов не обязательно знать ни вес всего тела, ни каждого его звена в абсолютных единицах.

Центры тяжести звеньев определены или по анатомическим ориентирам (голова, кисть), или по относительному расстоянию ЦТ от проксимального сустава (радиус центра тяжести - часть всей длины конечностей), или по пропорции (туловище, стопа).

Центр тяжести звена определяют по расстоянию от него до оси проксимального сустава - по радиусу центра тяжести. Его выражают относительно длины всего звена, принятой за единицу, считая от проксимального сочленения (проксимальный конец – расположенный ближе к началу звена). Для бедра он составляет приближенно 0,44; для голени - 0,42; для плеча - 0,47; для предплечья - 0,42; для туловища - 0,44 (отмеряют расстояние от поперечной оси плечевых суставов до оси тазобедренных суставов). Центр тяжести головы расположен в области турецкого седла клиновидной кости (проекция спереди на поверхность головы - между бровями, сбоку - на 3-3,5 см выше наружного слухового прохода). Центр тяжести кисти расположен в области головки третьей пястной кости, центр тяжести стопы - на прямой, соединяющей пяточный бугор пяточной кости с концом второго пальца, на расстоянии 0,44 от первой точки.

Общий центр тяжести всего тела - это воображаемая точка, к которой приложена равнодействующая сил тяжести всех звеньев тела. У человека, стоящего в основной стойке, горизонтальная плоскость, проходящая через ОЦМ, находится примерно на уровне второго крестцового позвонка. В положении лежа ОЦМ смещается в сторону головы примерно на 1%; у женщин он расположен в среднем на 1-2% ниже, чем у мужчин; у детей-дошкольников он существенно выше, чем у взрослых (например, у годовалых детей в среднем на 15%).

При изменении позы ОЦМ тела, естественно, смещается и в некоторых случаях, в частности при наклонах вперед и назад, может находиться вне тела человека.

Чтобы определить положение ОЦМ тела, используют либо экспериментальные, либо расчетные методы.

Аналитический способ определения ОЦТ основан на сложении моментов сил тяжести по теореме Вариньона: “Сумма моментов сил относительно любого центра равна моменту суммы этих сил (или равнодействующей) относительно того же центра”.

Когда поза задана, а также определены ЦТ всех звеньев тела и известны их относительные веса произвольно выбирают центр (точка О), относительно которого будут определять моменты сил тяжести. Эту точку можно поставить где угодно, но удобнее поместить ее внизу, слева от чертежа, чтобы все моменты были положительные.

Проводят из этой точки взаимно перпендикулярные оси ОХ и ОУ. Далее определяют момент сил тяжести звеньев тела. Так как силы тяжести направлены вертикально вниз, то кратчайшим расстоянием между точкой О и линией действия силы тяжести, например, стопы, будет являться отрезок Ох1, то есть х1 - координата ЦТ стопы.

По определению, кратчайшее расстояние между центром момента и линией действия силы является плечом этой силы. Значит, можно считать, что момент силы тяжести стопы относительно точки О по оси Х равен Мст = Р1 Ох1 .

Таким же образом можно определить моменты сил тяжести остальных звеньев, которые равны произведению относительного веса (Рзв.) звена на х-координату ЦТ данного звена. В общем виде формула будет иметь вид:

Мзвена = Рзвена хзвена.

Теперь запишем сумму этих моментов сил по теореме Вариньона:

Р1х1 + Р2х2 + ... + Рnхn = (Р1 + Р2 + ... + Рn) Х, или

Рiхi = (Рi) Х. (1)

В левой части уравнения - сумма моментов сил тяжести всех звеньев тела относительно О по оси Х, а в правой - момент их равнодействующей Рi

Из всех величин уравнения неизвестно лишь значение Х, которое является х-координатой приложения равнодействующей силы Рi , то есть х-координатой ОЦТ.

Из (1) определяем:

Таким же способом, подставляя в уравнение (13) вместо координат х ЦТ звеньев их координаты у, находим координату У ОЦТ всего тела:

Определив координаты точки, легко найти ее местоположение, проведя две взаимно перпендикулярные линии из точек Х и У. Таким образом, определена и точка ОЦТ тела человека.

Приступим к расчетам для определения положения общего центра тяжести тела.

1.Перечертим схематическое положение. Определим длину звеньев тела на БСС.

Линейкой измерим длину каждого звена и запишем результаты (в мм) в колонку № 2 (См. табл. 2).

2. Определим центры тяжести звеньев.

Центры тяжести головы и туловища определяют по анатомическим ориентирам.

Для определения местоположения ЦТ остальных звеньев пользуются данными радиусов центров тяжести (k).

Таблица 1

Наименование звеньев тела | Относительный вес звеньев тела | ЦТ звена* относительное значение (k) |

Туловище | ||

Плечо правое | ||

Плечо левое | ||

Предпл. правое | ||

Предпл. левое | ||

Кисть правая | ||

Кисть левая | ||

Бедро правое | ||

Бедро левое | ||

Голень правая | ||

Голень левая | ||

Стопа правая | ||

Стопа левая |

Для этого необходимо длину звена (l) умножить на соответствующее значение радиуса центра тяжести:

Запишем для каждого звена значение r в таблицу 2 колонку 3.

Полученный результат отложим от проксимального сустава.

Например, для определения ЦТ плеча необходимо длину звена аб умножить на 0,47 (k = 0,47): xпл = аб 0,47. Полученный результат отложить от точки а (плечевой сустав); отмечают точку А1.

Обозначим все точки, соответствующие центрам тяжести заглавными буквами (А1, А2 – ЦТ правого и левого плеча, Б1, Б2 – ЦТ правого и левого предплечья и т.д.).

3. На картинке с нанесёнными ЦТ звеньев построим систему координат XOY.

4. Определим координаты x и y ЦТ соответствующего звена, опустив перпендикуляры из точек (А1, А2, Б1 и т.д.) на оси координат. Данные занесем в таблицу. Для центра тяжести головы и кисти координаты также определены и занесены в таблицу.

3. Подсчитаем моменты сил тяжести каждого звена pixi, и piyi, то есть умножая координаты на соответствующее значение их относительных весов. Запишем в таблицу..

4. Сложим моменты сил тяжести ∑pixi. и ∑piyi (отдельно по оси х и у).

5. Рассчитаем координаты ЦМ по формулам (2) и (3) .

6. Нанесем положение ОЦТ по найденным координатам относительно начала координат.

Таблица расчёта координат ОЦТ (таблица 2)

Длина звена (l, мм) | Значение r | ||||||

Голова (С) | |||||||

Туловище (Т) | |||||||

Плечо правое (А1) | |||||||

Плечо левое (А2) | |||||||

Предпл. Правое (Б1) | |||||||

Предпл. Левое (Б2) | |||||||

Кисть правая (В1) | |||||||

Кисть левая (В2) | |||||||

Бедро правое (Д1) | |||||||

Бедро левое (Д2) | |||||||

Голень правая (Г1) | |||||||

Голень левая (Г2) | |||||||

Стопа правая (К1) | |||||||

Стопа левая (К2) | |||||||

Всего тела |

Теперь по найденным координатам Х и У определяем точку ОЦТ тела человека.

Вариант №2

Вопрос №1

Дать определения основных пространственных характеристик движений.

Пространственные характеристики позволяют определить, каково исходное и конечное положения при движении (координата), какова между ними разница, насколько они изменились (перемещение) и через какие промежуточные положения выполнялось движение (траектория), т.е. пространственные характеристики в целом определяют пространственную форму движений человека.

Координата точки - это пространственная мера местоположения точки относительно системы отсчета.

С точки зрения механики описать движение - это значит определить положение в любой момент времени, определить координаты опознавательных точек тела, по которым изучают ход движения в пространстве.

По координатам определяют, где находится изучаемая точка относительно начала отсчета, измеряя ее линейные координаты. Положение точки на линии, определяет одна координата, на плоскости - две, в пространстве - три.

Изучая движение нужно определить: 1) начальное положение, из которого движение начинается; 2) конечное положение, в котором движение заканчивается; 3) ряд мгновенных промежуточных положений, которые принимает тело при выполнении движения.

Перемещение точки - это пространственная мера изменения местоположения точки в данной системе отсчета.

Перемещение - величина векторная. Она характеризуется численным значением (модулем) и направлением, т.е. определяет размах и направление движения. Если после движения точка вернулась в исходное положение, перемещение равно нулю. Таким образом, перемещение есть не само движение, а лишь его окончательный результат - расстояние по прямой и направление от исходного до конечного положения.

Перемещение (линейное, в поступательном движении) измеряется разностью координат в моменты начала и окончания движения.

Перемещение тела при вращательном движении измеряется углом поворота - разностью угловых координат в одной и той же системе отсчета расстояний.

Траектория точки - это пространственная мера движения (воображаемый след движения точки). Траекторию определяют, устанавливая ее длину, кривизну и ориентацию в пространстве.

Пространственный рисунок движения точки дает ее траектория. Длина траектории показывает, каков путь точки.

Описание работы

Определение положения общего центра тяжести тела аналитическим способом.

Основные задачи: 1) научиться определять положение центров тяжести звеньев (ЦТ);

2) научиться определять положение общего центра тяжести тела (ОЦТ).

Центр масс твердого тела является вполне определенной фиксированной точкой, не изменяющей своего положения относительно тела. Центр масс системы тел (тело человека – биомеханическая система, состоящая из звеньев) может менять свое положение, если изменяются расстояния между точками этой системы.

В биомеханике различают центры масс

отдельных звеньев тела (например, голени или предплечья) и центр масс всего

тела.

Центр тяжести звена - это воображаемая точка, к которой приложена

равнодействующая сил тяжести всех частиц звена. Моменты всех сил тяжести эвена

относительно его ЦТ взаимно уравновешиваются, их сумма равна нулю. Отсюда

вытекают два способа определения положения ОЦТ двух и более звеньев: а)

графический - сложением сил тяжести и б) аналитический - сложением моментов сил

тяжести. Зная вес звеньев и радиусы

центров их тяжести, можно приближенно определить положение ОЦТ всего тела.

Опытным путем (О. Фишер, Н.А. Бернштейн) были определены средние данные о весе звеньев тела и положении их центров тяжести. Если принять вес тела за 100%, то вес каждого звена может быть выражен в относительных единицах (%). При выполнении расчетов не обязательно знать ни вес всего тела, ни каждого его звена в абсолютных единицах.

Центры тяжести звеньев определены или по анатомическим ориентирам (голова, кисть), или по относительному расстоянию ЦТ от проксимального сустава (радиус центра тяжести - часть всей длины конечностей), или по пропорции (туловище, стопа).

Центр тяжести звена определяют по расстоянию от него до оси проксимального сустава - по радиусу центра тяжести. Его выражают относительно длины всего звена, принятой за единицу, считая от проксимального сочленения (проксимальный конец – расположенный ближе к началу звена). Для бедра он составляет приближенно 0,44; для голени - 0,42; для плеча - 0,47; для предплечья - 0,42; для туловища - 0,44 (отмеряют расстояние от поперечной оси плечевых суставов до оси тазобедренных суставов). Центр тяжести головы расположен в области турецкого седла клиновидной кости (проекция спереди на поверхность головы - между бровями, сбоку - на 3-3,5 см выше наружного слухового прохода). Центр тяжести кисти расположен в области головки третьей пястной кости, центр тяжести стопы - на прямой, соединяющей пяточный бугор пяточной кости с концом второго пальца, на расстоянии 0,44 от первой точки.

Общий центр тяжести всего тела - это воображаемая точка, к которой приложена равнодействующая сил тяжести всех звеньев тела. У человека, стоящего в основной стойке, горизонтальная плоскость, проходящая через ОЦМ, находится примерно на уровне второго крестцового позвонка. В положении лежа ОЦМ смещается в сторону головы примерно на 1%; у женщин он расположен в среднем на 1-2% ниже, чем у мужчин; у детей-дошкольников он существенно выше, чем у взрослых (например, у годовалых детей в среднем на 15%).

При изменении позы ОЦМ тела, естественно, смещается и в некоторых случаях, в частности при наклонах вперед и назад, может находиться вне тела человека.

Чтобы определить положение ОЦМ тела, используют либо экспериментальные, либо расчетные методы.

Аналитический способ определения ОЦТ основан на сложении моментов сил тяжести по теореме Вариньона: “Сумма моментов сил относительно любого центра равна моменту суммы этих сил (или равнодействующей) относительно того же центра”.

Когда поза задана, а также определены ЦТ всех звеньев тела и известны их относительные веса произвольно выбирают центр (точка О), относительно которого будут определять моменты сил тяжести. Эту точку можно поставить где угодно, но удобнее поместить ее внизу, слева от чертежа, чтобы все моменты были положительные.

Проводят из этой точки взаимно перпендикулярные оси ОХ и ОУ. Далее определяют момент сил тяжести звеньев тела. Так как силы тяжести направлены вертикально вниз, то кратчайшим расстоянием между точкой О и линией действия силы тяжести, например, стопы, будет являться отрезок Ох 1 , то есть х 1 - координата ЦТ стопы.

По определению, кратчайшее расстояние между центром момента и линией действия силы является плечом этой силы. Значит, можно считать, что момент силы тяжести стопы относительно точки О по оси Х равен М ст = Р 1 × Ох 1 .

Таким же образом можно определить моменты сил тяжести остальных звеньев, которые равны произведению относительного веса (Р зв.) звена на х-координату ЦТ данного звена. В общем виде формула будет иметь вид:

М звена = Р звена × х звена.

Теперь запишем сумму этих моментов сил по теореме Вариньона:

Р 1 ×х 1 + Р 2 ×х 2 +... + Р n ×х n = (Р 1 + Р 2 +... + Р n) × Х, или

åР i ×х i = (åР i) × Х. (1)

В левой части уравнения - сумма моментов сил тяжести всех звеньев тела относительно О по оси Х, а в правой - момент их равнодействующей åР i

Из всех величин уравнения неизвестно лишь значение Х, которое является х-координатой приложения равнодействующей силы åР i , то есть х-координатой ОЦТ.

Из (1) определяем:

Таким же способом, подставляя в уравнение (13) вместо координат х ЦТ звеньев их координаты у, находим координату У ОЦТ всего тела:

Определив координаты точки, легко найти ее местоположение, проведя две взаимно перпендикулярные линии из точек Х и У. Таким образом, определена и точка ОЦТ тела человека.

Приступим к расчетам для определения положения общего центра тяжести тела.

1.Перечертим схематическое положение. Определим длину звеньев тела на БСС.

Линейкой измерим длину каждого звена и запишем результаты (в мм) в колонку № 2 (См. табл. 2).

2. Определим центры тяжести звеньев.

Центры тяжести головы и туловища определяют по анатомическим ориентирам.

Для определения местоположения ЦТ остальных звеньев пользуются данными радиусов центров тяжести (k).

Таблица 1

|

Наименование звеньев тела |

Относительный вес звеньев тела |

ЦТ звена* относительное значение (k) |

| Голова | 0,07 | |

| Туловище | 0,43 | 0,44 |

| Плечо правое | 0,03 | 0,47 |

| Плечо левое | 0,03 | 0,47 |

| Предпл. правое | 0,02 | 0,42 |

| Предпл. левое | 0,02 | 0,42 |

| Кисть правая | 0,01 | |

| Кисть левая | 0,01 | - |

| Бедро правое | 0,12 | 0,44 |

| Бедро левое | 0,12 | 0,44 |

| Голень правая | 0,05 | 0,42 |

| Голень левая | 0,05 | 0,42 |

| Стопа правая | 0,02 | 0 44 |

| Стопа левая | 0,02 | 0 44 |

Для этого необходимо длину звена (l ) умножить на соответствующее значение радиуса центра тяжести:

r = l × k.

Запишем для каждого звена значение r в таблицу 2 колонку 3.

Полученный результат отложим от проксимального сустава.

Например, для определения ЦТ плеча необходимо длину звена аб умножить на 0,47 (k = 0,47): x пл = аб × 0,47. Полученный результат отложить от точки а (плечевой сустав); отмечают точку А1 .

Обозначим все точки, соответствующие центрам тяжести заглавными буквами (А1, А2 – ЦТ правого и левого плеча, Б1, Б2 – ЦТ правого и левого предплечья и т.д.).

3. На картинке с нанесёнными ЦТ звеньев построим систему координат XOY.

4. Определим координаты x и y ЦТ соответствующего звена, опустив перпендикуляры из точек (А1, А2, Б1 и т.д.) на оси координат. Данные занесем в таблицу. Для центра тяжести головы и кисти координаты также определены и занесены в таблицу.

3. Подсчитаем моменты сил тяжести каждого звена p i x i , и p i y i , то есть умножая координаты на соответствующее значение их относительных весов. Запишем в таблицу. .

4. Сложим моменты сил тяжести ∑p i x i . и ∑p i y i (отдельно по оси х и у).

5. Рассчитаем координаты ЦМ по формулам (2) и (3).

6. Нанесем положение ОЦТ по найденным координатам относительно начала координат.

Таблица расчёта координат ОЦТ (таблица 2)

|

Длина звена (l , мм) |

Значение r |

||||||

| Голова (С) | 92 | 110 | 0,07 | 6,44 | 7,7 | ||

| Туловище (Т) | 38 | 16.72 | 94 | 76 | 0,43 | 40,42 | 32,68 |

| Плечо правое (А1) | 20 | 9.4 | 116 | 103 | 0,03 | 3,48 | 3,09 |

| Плечо левое (А2) | 20 | 9.4 | 71 | 89 | 0,03 | 2,13 | 2,67 |

| Предпл. Правое (Б1) | 22 | 9.24 | 134 | 115 | 0,02 | 2,68 | 2,3 |

| Предпл. Левое (Б2) | 22 | 9.24 | 55 | 78 | 0,02 | 1,1 | 1,56 |

| Кисть правая (В1) | 140 | 119 | 0,01 | 1,4 | 1,19 | ||

| Кисть левая (В2) | 46 | 73 | 0,01 | 0,46 | 0,73 | ||

| Бедро правое (Д1) | 32 | 14.08 | 100 | 40 | 0,12 | 12 | 4,8 |

| Бедро левое (Д2) | 35 | 15.4 | 76 | 43 | 0,12 | 9,12 | 5,16 |

| Голень правая (Г1) | 34 | 14.28 | 84 | 15 | 0,05 | 4,2 | 0,75 |

| Голень левая (Г2) | 13 | 5.46 | 63 | 32 | 0,05 | 3,15 | 1,6 |

| Стопа правая (К1) | 16 | 7.04 | 75 | 4 | 0,02 | 1,5 | 0,08 |

| Стопа левая (К2) | 18 | 7.92 | 55 | 31 | 0,02 | 1,1 | 0,62 |

| Всего тела | 89,18 | 64,93 | 1,00 |

Теперь по найденным координатам Х и У определяем точку ОЦТ тела человека.